《名家专栏》基于ptychography的新型极紫外显微镜

在上一期《名家专栏》主要围绕纳米尺度热管理的挑战和一种创新的测量技术——极紫外瞬态光栅技术,了解其神秘奥义。本期邀请中国科学院上海光学精密机械研究所曾志男研究员分享极紫外显微镜技术知识和前沿应用。

关键字:极紫外显微镜、高次谐波、波前传感、X射线及真空紫外

极紫外显微镜是下一代重要超快应用,如化学元素分辨成像、超快泵浦探测,以及用于先进光刻节点的光化计量。目前台式化高次谐波极紫外光源的稳定性和亮度已经足以满足在实验室建立新型极紫外显微镜的要求,实现多光谱波前传感、阿秒脉冲表征和深度分辨成像等技术应用。特别是,ptychography现在可以在紧凑型 XUV 源上使用,这意味着不需要成像光学器件,这大大促进了实验效率。此外,它同时利用了幅度和相位对比,从而能够对材料特性进行定量研究,这是许多其他成像技术所缺乏的能力。

台式化极紫外显微镜的早期实验演示基于非相干等离子体和相干EUV激光,采用扫描和全场成像模式,要么使用菲涅耳波片直接记录样品的放大图像,要么采用平移台扫描来逐个像素地测量扩展对象,面临着材料吸收和高数值孔径以及宽带光谱的衍射光学元件(DOE)制造挑战。随着相干衍射成像(CDI)的出现,它绕过了EUV成像系统的许多缺点,通过记录衍射图案和数学计算实现成像,但缺乏相位信息。未知的相位信息可以通过相位检索算法恢复,前提是有关于样本的先验知识。不幸的是,这样的先验信息通常要么不可用,要么不足以重建复杂的现实样本。Ptychography 解决了这个问题,它不是测量单个衍射图案,而是测量来自横向重叠扫描位置的一系列衍射图案,因此有效地过度约束了潜在的逆问题,同时只需要最少的先验信息(例如扫描位置和假设光束广泛分布)在整个扫描过程中保持稳定)。

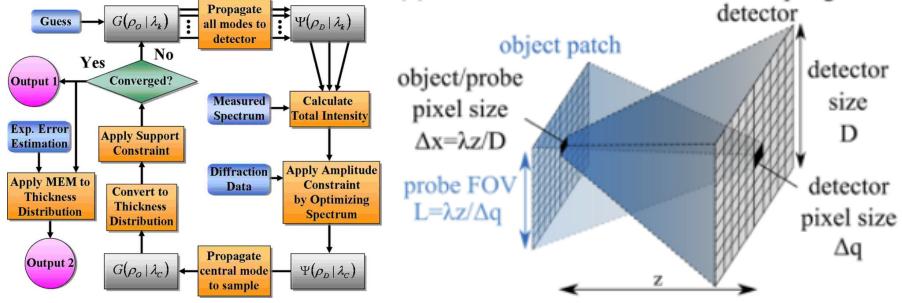

图1、左:多波长CDI的算法工作流程[Physical Review A 79, 023809(2009)]。右:ptychography中的采样要求,像素大小 ∆x和视场L,假设弗劳恩霍夫或菲涅耳衍射[Optics Express, Vol. 30, No. 3, 4133(2022)]。

Ptychography通常被描述为CDI的扫描版本,样本被平移使得相邻的扫描位置横向重叠,扫描台的编码器提供了位置的先验知识,有效地约束了相位问题。图1(b)显示了EUV ptychography中最典型的采样条件,其中D是检测器的大小,样本的最小可分辨元素与检测器的最大可测量信号距离成反比,像素大小Δx通常不等于最终实验中预期的横向分辨率。λ、z和L分别表示波长、样品到检测器距离和视场大小。为了使横向分辨率接近像素尺寸极限,也称为衍射极限分辨率,需要在衍射数据中的高角度处有足够的信噪比。当有足够的高角度光子通量可用时,实验者可以减少波长和/或样品-检测器距离,以改善由衍射极限设定的下限,由此得到采样条件L=λz/Δq。

目前基于ptychography的极紫外显微镜的主要应用包括:

EUV波前传感虽然 ptychography 被认为是一种成像技术,但它同时可以获得探测光束的信息,因此也为复杂电场的波前传感提供了额外的机会,是一种非常有竞争力的技术。目前波前传感测量的主要方法有Hartmann传感器,点衍射干涉仪,横向剪切干涉仪和点扫描方法。Hartmann传感器作为一种具有快速直接重建技术的简单测量方法而广受欢迎,但孔径之间的有限距离限制了横向分辨率和最大可检测相位梯度。点衍射干涉法在很大程度上类似于傅里叶变换全息术,而横向剪切也是自参考全息术的一种形式,辨别条纹图案的能力决定了最大可检测相位倾斜,而精度主要由参考光束决定。Ptychography 中的探测场重建与对象重建具有相同的分辨率和相位精度,因此基于 ptychography 的波前传感器 (WFS) 可以实现最先进的性能。

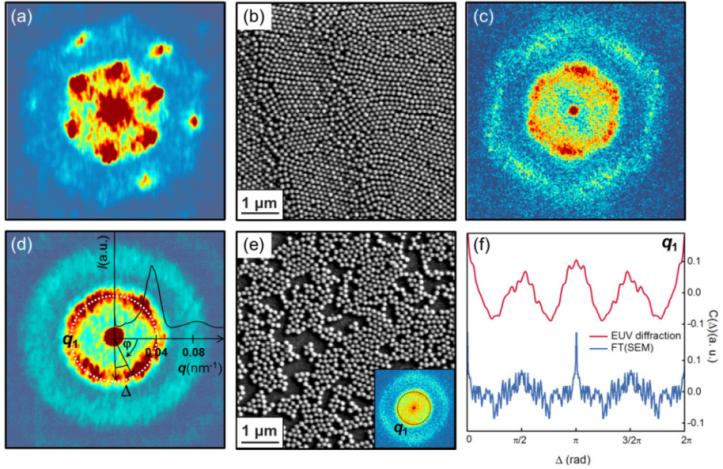

图2、不同对称性二氧化硅纳米球晶格的相干极紫外散射。(a, d) 不同样品区域的极紫外布拉格衍射图,(b, e) 用极紫外布拉格相干衍射探测的样品扫描电子显微镜图像。(c 和 e 的插图) 分别为 (b) 和 (e) 的傅里叶变换的平方振幅所得到的模拟结果。(f) 比较了 (d) 样品的极紫外相干衍射图和 (e 的插图) 扫描电子显微镜图像区域的模拟结果之间的互相关函数。两条曲线的四重周期性表明,在确定该样品区域的晶格对称性方面,两者具有定性一致性。[OPTICS EXPRESS, Vol. 26, No. 9,11399(2018)]

高分辨率成像EUV成像的两个主要优势是高空间分辨率的潜力,以及获得特定元素对比度的能力。由于极紫外光刻中所需的光化检测,基于HHG的ptychography已被用于EUV光掩模的检测。从HHG源过滤出13.5 nm波长的辐射以6°入射角进入反射ptychography中,采样与光刻机相同的参数配置,可以对幅度和相位缺陷进行定量表征,其检测纳米级缺陷的能力被证明是可行的。

另一个是具有元素敏感性的高分辨率成像可能产生重大影响的领域,实现了具有化学敏感性的光刻纳米结构的高分辨率成像,以及关于胶体晶体的拼图成像的工作等。

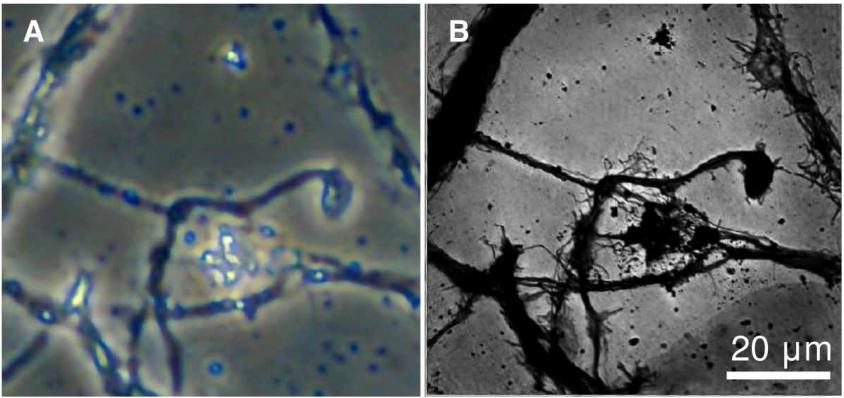

图3、光学图像与极紫外(EUV)图像的比较。图中显示了培养7天的神经元样本:(A)固定后样本的白光相衬显微镜图像;(B)固定后样本的叠层衍射成像(ptychography)29 nm(43 eV)极紫外(EUV)强度透射图像。极紫外成像提供的额外细节和分辨率从较粗束周围精细结构的可见性中可以立即看出[Sci. Adv. 2020; 6 : eaaz3025 1 May 2020]。

高分辨率ptychography可能产生重大影响的另一个领域是生物成像。特别是,水窗光谱范围为在水环境中成像碳基结构提供了自然对比度。虽然HHG光源有限的通量与低散射对比度相结合,导致高分辨率台式化ptychography仍然是一个挑战,但是已在该波长范围内得到证明。Baksh等人则证明了在更长的波长下也可以进行ptychographic生物成像,以高空间分辨率对固定的神经元结构进行成像,并证明了与超分辨率荧光显微镜的良好相关性,同时在无标记测量中获得了互补的结构信息。

迈向3D成像迄今为止,3D ptychography 已经以各种形式进行,ptychographic X 射线计算机断层扫描 (PXCT) 是第一个被证明的3D ptychography技术。在 PXCT 中,样本允许从不同方向照亮3D 样本,在每次样品旋转时都会进行一次完整的横向 2D ptychography 扫描。因此 PXCT 测量一系列投影,这些投影可以使用普通计算机断层扫描技术组合在一起,以生成感兴趣样本的 3D 图像。

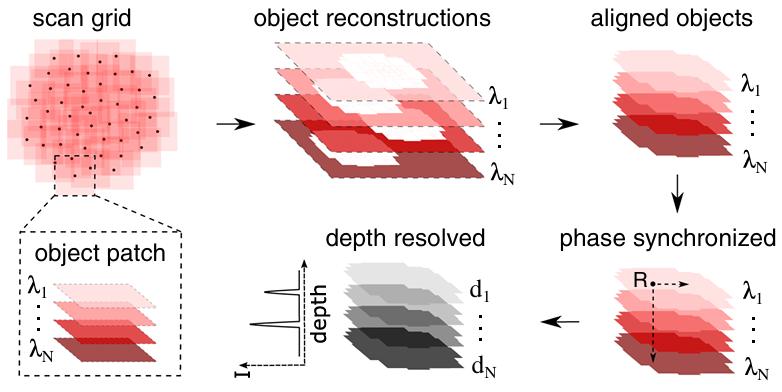

图4、POCT重建流程。首先对每个波长进行单层ptychographic重建,然后通过缩放和配准对所有重建图像进行对齐,并使用合成参考信号进行相位同步。最后,通过傅里叶变换揭示深度分布[Optics Letters, Vol. 46, No. 6, 1337 (2021)]。

另一种有前途的方法是 ptychographic 光学相干断层扫描 (POCT)。在波长的变化下进行一系列反射模式的 ptychography 扫描,这种方法允许将每个波长的重建图像转换为深度分辨的图像堆栈。HHG 源的多波长控制可能会为EUV的POCT 开辟道路。

人物介绍

曾志男,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,其团队长期从事高次谐波(HHG)和阿秒超快方面研究,参与建设上海超强超短激光装置(SULF)等,发表 SCI 论文 80 余篇,编撰专著《阿秒激光技术》,先后获得基金委“优秀青年基金”和国家科技创新领军人才的资助。

关联产品:

13810233784

13810233784 在线咨询

在线咨询